骄阳似火,攻坚正忙。尽管正值暑期,各学院的教师们还是一如既往,在实验室、办公室以及生产生活一线,集中精力进行学科建设、人才培养、科研攻关、研修培训等工作,跑出攻坚“加速度”。

求实效!学科建设活力满

学科建设水平是高校核心竞争力的体现,加强一流学科建设是建设高水平大学的必由之路。整个暑假,土木工程学院都在忙于省一流学科建设“811”项目的申报工作。“经过五年建设,土木工程学科在第五轮学科评估中获得了B+的好成绩。下一步,要着力在土木工程学科前沿理论创新与产业核心技术方面取得突破,分阶段、分类别推进学科高质量内涵发展,全力冲击A类学科。”土木工程学院院长侯东帅表示。为了实现这一目标,土木工程学院领导班子与学科建设的骨干老师开足马力、加班加点,在环境与市政工程学院、机械与汽车工程学院等相关学院和发展规划与学科建设处、科技处、研究生院、教务处、人事处等各职能部门支持配合和助力下,形成了65000多字的《山东省一流学科建设“811”项目青岛理工大学土木工程学科建设方案》与近500页的“811”项目申报支撑材料。“通过暑期学科建设攻坚,摸清了家底,明确了土木工程学科高峰学科建设与冲击国家A类学科的途径与措施。”学院副院长潘福全说,“目前,学院正在进一步修改完善“811”项目的简要说明书、土木工程学科分析报告、答辩PPT。”

出成果!科研攻关热力足

一分耕耘,一分收获。学校多个团队暑期科研攻关取得突破性进展。环境与市政工程学院毕学军教授带领城镇污水处理与资源化技术创新团队师生利用宝贵的假期休息时间,投入到污水生物处理过程虚拟监测模型和高级控制算法的深入研究中,成功解决了污水生物处理过程虚拟监测的关键难题,为环保领域的科研和实践注入了新的活力。“研究成果不仅仅停留在实验室中”,为此,团队还积极与国际领域的专家进行分享,并带领学生赴斯里兰卡参加了相关领域培训课程。

固体废物的处理与场地修复是当今社会环保领域的重要议题。稳定化飞灰与生活垃圾的混合填埋过程中,涉及到有害物质的溶出与转化,其中二噁英是一种极具毒性的有害物质。暑期,孙英杰教授为带头人的固体废物污染控制与场地修复创新团队,深入研究了稳定化飞灰与生活垃圾混合填埋中的二噁英溶出与转化特性及机制,成功攻克了二噁英转化反应规路径的难题。

“这项研究的成果将有助于更好地指导废物填埋场的设计和管理,减少重金属等有害物质的扩散,为保护地球环境贡献力量。”团队成员李卫华老师表示。

“成果的取得是团队全体师生努力的结果。”团队成员卞荣星老师表示,特别是同学们暑期坚持在校实践学习,解决实际问题,积累了宝贵的经验,为今后的科研和环境保护事业打下了坚实的基础。

到一线!服务社会显身手

2023年暑期,结构声与机械故障诊断实验室、泰山学者海外特聘教授林天然教授团队,承担了企业“用于加氢站串联泵大排量液驱氢压缩机振动噪声控制技术研究项目”。基于企业加氢站串联泵大排量液驱氢压缩机及串联双泵同类产品的噪声问题,带领团队师生为企业提供针对性减振降噪方案,使该自主产权高科技产品噪声满足国家工业噪声标准要求。

从上学期末成功与企业签署项目协议后,参与项目的团队成员在暑期里加班加点,通过在工业现场开展噪声测量,数据分析与定性,随后根据该氢能压缩机噪声特点进行针对性的设计制造,并在实验室完成了隔声效果实验验证,实验结果显示该隔声装置满足设计目标隔噪水平要求,预期在随后的工业现场应用中能圆满实现项目预期降噪目标。

建筑与城乡规划学院韩青教授带领的CIM+城市更新中心团队,开展CIM基础平台建设工作。在韩青教授带领下,历时两年在上合示范区、青岛市以及胶州湾北岸等地,通过理论与实践相结合,取得了丰硕的研究成果与应用成效,完成了城市基础设施电子身份体系构建、城市建设基础数据库建设、青岛市CIM基础平台建设、BIM数字图审系统开发并开展了丰富的CIM+应用和试点片区示范建设。

假期中,受住房和城乡建设部标准定额司委托,部科技与产业化发展中心在北京组织召开了住房和城乡建设部科技计划项目“青岛市城市信息模型(CIM)基础平台建设与应用”验收评审会。课题研究得到了验收委员会一致认可,超额高质量完成了课题指标。

CIM+城市更新中心团队韩青教授还受邀为“基于城市信息模型 (CIM)的新型智慧城市建设培训班”讲授“城市信息模型 (CIM) 地方实践与思考”一课。以后,团队将继续在韩青教授带领下围绕城市信息模型(CIM)基础平台的应用体系建设持续拓展CIM的应用领域,助力“数字住建”,服务“数字中国”国家战略。

走出去!研修充电强能力

教师教书育人的能力与水平,直接关系人才培养质量。许多老师趁暑期通过研修培训、学术交流等方式开始充电学习,实现能力提升。

从实践中来,到实践中去。摩擦学与表面工程实验室研究团队成员利用假期时间,参与国内学术会议20余人次,赴上海、河南濮阳、苏州、聊城、泰安等轴承、润滑剂材料、电主轴、航空发动机零部件生产企业调研、学术交流、洽谈项目或汇报项目进展;实验室接待国内外学者和企业人员70人次。团队成员栗心明与上海轴承技术研究有限公司签订了315万的科研项目,并在实验室组织了项目专家评审会。

走出去“充电”,取回来“真经”。艺术与设计学院金燕老师领衔的智能交互产品设计艺术创新山东省青创团队,在暑假期间赴韩国与延世大学、国民大学及韩国科学技术院开展学术交流,在虚拟现实技术日益成熟的今天,沉浸式多感官体验设计逐渐成为了科研和市场的焦点。金燕团队针对这一领域进行深入探索,努力开发新的技术和方法。同时,基于深度学习的色彩调和模型也是团队的重要研究方向。

研修赋能,培训蓄势。人文与外国语学院派出30名外语教师参加各类师资培训,主要包括大学英语教学发展与创新研修、“全国高等学校《理解当代中国》系列教材任课教师培训”、教育教学研究方法设计等。通过培训,教师对“三进”工作的必要性与重要性有了更加深刻的认识,在教学设计、课堂教学理念、智慧教学资源建设等方面的教学能力得到全面提升。

为落实习近平总书记关于思政课建设的重要论述,帮助思政课教师深入了解坚持和发展中国特色社会主义的生动实践,丰富思政课教学案例,7月,马克思主义学院思政课教师分三组赴福建、川渝等地进行暑期实践研修活动,以红色资源参观考察为主线,以坚定理想信念教育为出发点,用一堂“行走的思政课”促进广大思政课教师教学能力和实践素养的提升。

请进来!学术交流拓视野

学术交流既要走出去、也要请进来。学校不断探索学术交流新形式、新途径,构建校际学术资源共建、共享平台。

为了有效推进市场营销国家一流专业的建设,商学院在2023年暑假承办了山东省市场学会2023年会暨第十届营销创新高峰论坛——万物互联时代的营销创新,学院7篇学术论文被收录进年会论文集并获奖。本次营销创新高峰论坛的顺利举办,为该领域专家学者们提供了学术交流的机会,为万物互联时代的营销创新提供方向性指导,在推动校企合作和服务齐鲁经济社会振兴方面起到积极作用。

管理工程学院利用暑期时间开展学术交流活动,邀请华中农业大学公共管理学院房地产经济与工程管理系系主任王歌老师来学院讲座,并就青年教师科学基金项目选题、学术奖励申报、学科评估、专业评估等一系列问题展开深入探讨。

创佳绩!竞赛育人促成长

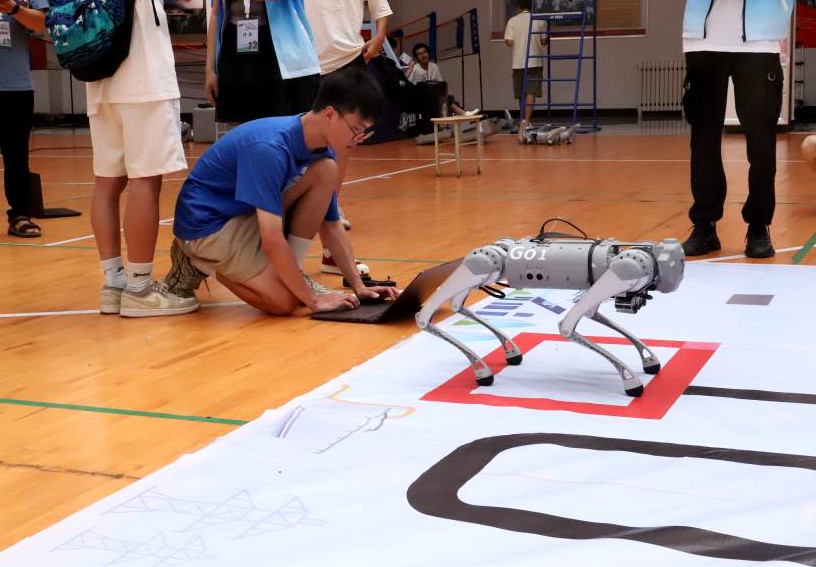

学科竞赛不仅“赛项目”,也“赛育人”,对人才培养状况进行“综合检验”。暑期是师生们科学备战竞赛、“蓄能超车”的“黄金期”,也是各类竞赛捷报频传的“收获期”。7月至今,理学院、创新创业学院等指导学生参加全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛、中国大学生广告艺术节、山东省“互联网+”大学生创新创业大赛,陆续传来喜报。此外,还有一批师生正在紧张准备参加全国大学生物理实验竞赛(创新)、全国大学生数学建模竞赛等赛事。

承办学科类赛事,有利于加强与行业龙头企业、兄弟院校间的交流探讨,提升了相关学科的知名度,对高水平创新人才培养体系建设也具有深远意义。7月22日-23日,第十二届“中国软件杯”大学生软件设计大赛东部赛区比赛在我校举行。来自国内高校的36支团队来校参赛。信息与控制工程学院在大赛筹备过程中成立了工作专班,紧密协调对接组委会,明确职责和工作内容,严格规范比赛程序,全力以赴做好赛事的筹备和组织实施工作,得到组委会与参赛团队一致好评。(组稿:宣传部)